Sone

(Abkürzung: sone)

Sone sind eine Maßeinheit für die wahrgenommene Lautstärke, die heutzutage vor allem bei Tests von Computer-

Definition

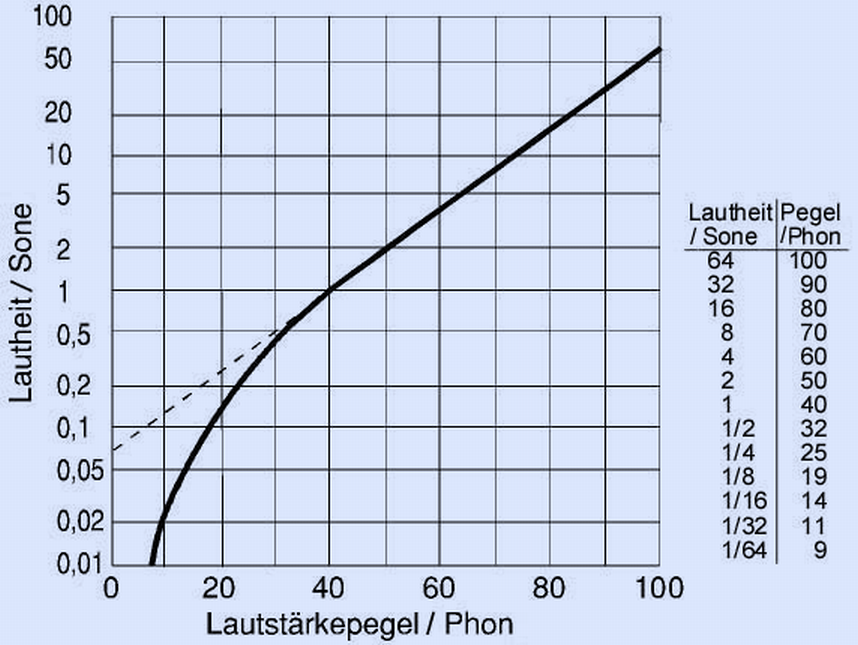

Sone werden genau so wie Phon gemessen. Nur wird die Phon-

- 40 phon = 1 sone

- Pro 10 phon mehr verdoppelt sich die Sone-

Zahl. - Unter 40 phon reichen schon weniger als 10 phon zur Halbierung der Sone-

Zahl. Siehe Diagramm - Hörschwelle = 0 sone

Vorteile

- Die Sone-

Skala wird intuitiv besser verstanden. - Eine Lärmsenkung von z. B. 87 phon auf 83 phon erscheint wenig bedeutsam.[1] Tatsächlich ist das aber eine durchaus hörbare Lärmreduktion von 26 sone auf 20 sone (−23%).

- Eine Lärmsenkung von 80 phon auf 50 phon wäre eine empfundene Senkung auf 1/8 (−88%).

- Im Vergleich zu den gängigen A-

bewerteten Dezibel basiert Sone auf der Phon-Skala und entspricht damit viel genauer dem tatsächlichen Lautstärkeempfinden von Menschen.

Nachteile

Wie bei Phon ist die Berechnung problematisch, weil man praktisch den gesamten Hörsinn des Menschen modellieren muss, aber dieser ist noch gar nicht bis in alle Details bekannt.

Vergangenheit

Zukunft

Auch oberhalb von 90 phon scheint sich die wahrgenommene Lautstärke rascher als erst bei einem Zuwachs von 10 phon zu verdoppeln.[4] Evtl. wird sich also die Definition der Sone noch einmal ändern ...

Gebräuchliche Vorsätze

Wie für andere Schall-

Größenordnungen

| < 0,1 sone | ausreichend leise, sodass auch bei Dauerbelastung nicht störend |

| 1 sone | „durchaus hörbar“, d. h. kann bereits nerven |

| 2 sone | evtl. noch akzeptabel, wenn es sowieso Hintergrundgeräusche von Computern, Klimaanlagen oder dgl. gibt |

Mehr im Vergleich von Maßeinheiten für die Stärke von Schall

Irrtümer

Sone berücksichtigen nicht die Lästigkeit von Schall. Mit Sone werden keineswegs besonders störende Frequenzen höher bewertet. Es werden vielmehr alle Frequenzen entsprechend der dabei wahrgenommenen Lautstärke gewichtet. Wie angenehm oder störend die klingen, ist subjektiv und hat keinen Einfluss auf die Lautheit in Sone.

Richtig ist lediglich, dass im Vergleich zur A-

Kritik

| Meine Meinung | |||

|---|---|---|---|

| Offensichtlich bezieht sich „doppelt so laut“ auf die wahrgenommene Empfindungsstärke im Hörzentrum des Gehirns. | ||

| Es wäre in der Tat erstaunlich, wenn unser Hörsinn genau den Faktor 10 verwenden würde. Für eine Maßeinheit, die dem durchschnittlichen Hörempfinden entsprechen soll, ist der Zusammenhang aber ausreichend. Die meisten Studien fanden ungefähr 10 phon pro Lautheitsverdopplung. | ||

| Versuchspersonen haben kaum Probleme damit, die Lautstärke mittels Regler „auf die Hälfte“ zurückzustellen oder „auf das Doppelte“ zu erhöhen.[6] Das genügt bereits, um die Sone-|

|

Die gefühlte Lautstärke ist für alle Arten von Lärmbelästigung die passendste Maßeinheit.

| |

Für Schall schwankender Lautstärke

Der Lärm z. B. an einer Hauptstraße ist nicht konstant. Um anzugeben, wie laut es „im Durchschnitt“ ist, wird normalerweise nicht einfach ein Durchschnittswert der gemessenen Sone ermittelt, sondern die Lautheit, die in nur 5% der Zeit überschritten wird. Studien zeigten, dass diese Zahl besser als der Durchschnitt mit dem Lautheitsurteil von Menschen übereinstimmt. Als Hinweis auf diese Vorgehensweise wird das Formelzeichen N5 benutzt. Die Einheit ist ebenfalls Sone.[7]

Abgeleitete Einheit

Die wahrgenommene Lautstärke eines Frequenzgemisches hängt von der Verteilung der Frequenzen ab, wobei der Hörsinn diese zu 24 Frequenzblöcken zusammenfasst, deren Breite unterschiedlich ist, weshalb sie nicht in Hertz, sondern in der Einheit „Bark“ angegeben werden. (1 Block = 1 Bark) In Hörmodellen kommt daher die spezifische Lautheit mit der Einheit Sone pro Bark vor.[8]

Weiter

Quellen

| [1] | Walter Reichardt: Lautstärke, Lautheit, Lärm (PDF, 2 MB), 1966, S. 6 (im PDF S. 5) – „Zu leicht tritt bei großen Lautstärkepegeln (Lärmbekämpfung) der Trugschluss auf, dass eine Lärmminderungsmaßnahme, die nur wenige Phon Verbesserung gebracht hat, von geringem praktischen Wert sei.“ | ||

| [2] | Umweltbundesamt: Umweltinformation Lärm: technischer Teil (PDF, 5 MB), 1994, S. 2 (im PDF S. 8) | ||

| [3] | Walter Reichardt: Lautstärke, Lautheit, Lärm (PDF, 2 MB), 1966, S. 6 (im PDF S. 5) | ||

| [4] | Arne von Ruschkowski: Lautheit von Musik (PDF, 22 MB), Dissertation, S. 78f. | ||

| [5] | Arne von Ruschkowski: Lautheit von Musik (PDF, 22 MB), Dissertation, S. 81 | ||

| [6] | Walter Reichardt: Lautstärke, Lautheit, Lärm (PDF, 2 MB), 1966, S. 5 (im PDF S. 4) | ||

| [7] | Fraunhofer-| [8]

| Jürgen Muck, Akustiktest.de: Luftschallmessung – messen, was man hört (PDF), S. 5

| |