Maßeinheiten für Tonhöhe von Musik

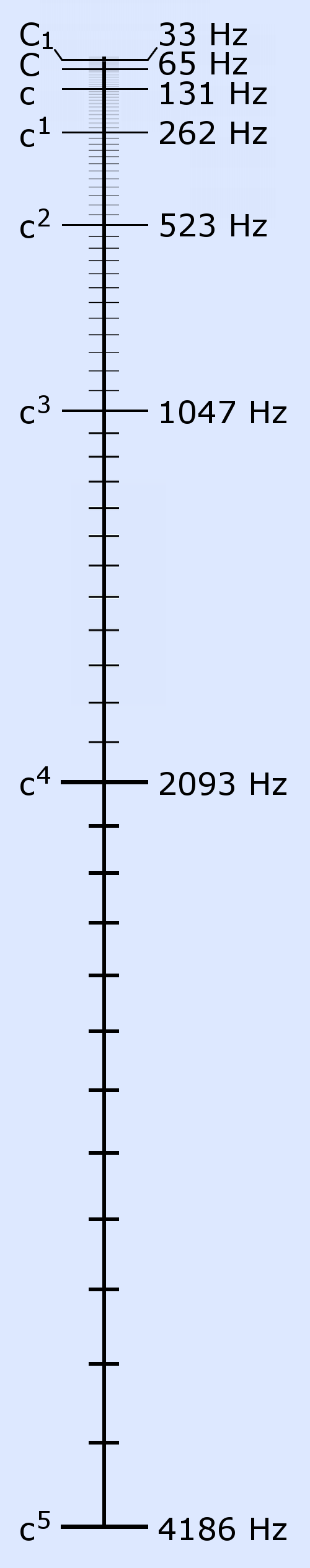

Musik basiert auf Frequenzverhältnissen. Bei einer Frequenzverdopplung entsteht ein sehr ähnlich klingender Ton. Deswegen bekommt dieser einen ähnlichen Namen und es wiederholt sich immer wieder dieselbe Tonleiter:

Die Töne auf der Hertz-

| Bezeichnung | Abk. | physikalisch (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Subkontra-A | A2 | 28 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Subkontra-B | B2 | 29 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Subkontra-H | H2 | 31 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Kontra-C | C1 | 33 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Kontra-| Cis1

| 35 Hz

| Kontra-D

| D1

| 37 Hz

| Kontra- | Dis1

| 39 Hz

| Kontra-E

| E1

| 41 Hz

| Kontra-F

| F1

| 44 Hz

| Kontra- | Fis1

| 46 Hz

| Kontra-G

| G1

| 49 Hz

| Kontra- | Gis1

| 52 Hz

| Kontra-A

| A1

| 55 Hz

| Kontra-B

| B1

| 58 Hz

| Kontra-H

| H1

| 62 Hz

| großes C

| C

| 65 Hz

| großes Cis

| Cis

| 69 Hz

| großes D

| D

| 73 Hz

| großes Dis

| Dis

| 78 Hz

| großes E

| E

| 82 Hz

| großes F

| F

| 87 Hz

| großes Fis

| Fis

| 92 Hz

| großes G

| G

| 98 Hz

| großes Gis

| Gis

| 104 Hz

| großes A

| A

| 110 Hz

| großes B

| B

| 117 Hz

| großes H

| H

| 123 Hz

| kleines C

| c

| 131 Hz

| kleines Cis

| cis

| 139 Hz

| kleines D

| d

| 147 Hz

| kleines Dis

| dis

| 156 Hz

| kleines E

| e

| 165 Hz

| kleines F

| f

| 175 Hz

| kleines Fis

| fis

| 185 Hz

| kleines G

| g

| 196 Hz

| kleines Gis

| gis

| 208 Hz

| kleines A

| a

| 220 Hz

| kleines B

| b

| 233 Hz

| kleines H

| h

| 247 Hz

| eingestrichenes C

| c1

| 262 Hz

| eingestrichenes Cis

| cis1

| 277 Hz

| eingestrichenes D

| d1

| 294 Hz

| eingestrichenes Dis

| dis1

| 311 Hz

| eingestrichenes E

| e1

| 330 Hz

| eingestrichenes F

| f1

| 349 Hz

| eingestrichenes Fis

| fis1

| 370 Hz

| eingestrichenes G

| g1

| 392 Hz

| eingestrichenes Gis

| gis1

| 415 Hz

| eingestrichenes A

| a1

| 440 Hz

| eingestrichenes B

| b1

| 466 Hz

| eingestrichenes H

| h1

| 494 Hz

| zweigestrichenes C

| c2

| 523 Hz

| zweigestrichenes Cis

| cis2

| 554 Hz

| zweigestrichenes D

| d2

| 587 Hz

| zweigestrichenes Dis

| dis2

| 622 Hz

| zweigestrichenes E

| e2

| 659 Hz

| zweigestrichenes F

| f2

| 698 Hz

| zweigestrichenes Fis

| fis2

| 740 Hz

| zweigestrichenes G

| g2

| 784 Hz

| zweigestrichenes Gis

| gis2

| 831 Hz

| zweigestrichenes A

| a2

| 880 Hz

| zweigestrichenes B

| b2

| 932 Hz

| zweigestrichenes H

| h2

| 988 Hz

| dreigestrichenes C

| c3

| 1047 Hz

| dreigestrichenes Cis

| cis3

| 1109 Hz

| dreigestrichenes D

| d3

| 1175 Hz

| dreigestrichenes Dis

| dis3

| 1245 Hz

| dreigestrichenes E

| e3

| 1319 Hz

| dreigestrichenes F

| f3

| 1397 Hz

| dreigestrichenes Fis

| fis3

| 1480 Hz

| dreigestrichenes G

| g3

| 1568 Hz

| dreigestrichenes Gis

| gis3

| 1661 Hz

| dreigestrichenes A

| a3

| 1760 Hz

| dreigestrichenes B

| b3

| 1865 Hz

| dreigestrichenes H

| h3

| 1976 Hz

| viergestrichenes C

| c4

| 2093 Hz

| viergestrichenes Cis

| cis4

| 2217 Hz

| viergestrichenes D

| d4

| 2349 Hz

| viergestrichenes Dis

| dis4

| 2489 Hz

| viergestrichenes E

| e4

| 2637 Hz

| viergestrichenes F

| f4

| 2794 Hz

| viergestrichenes Fis

| fis4

| 2960 Hz

| viergestrichenes G

| g4

| 3136 Hz

| viergestrichenes Gis

| gis4

| 3322 Hz

| viergestrichenes A

| a4

| 3520 Hz

| viergestrichenes B

| b4

| 3729 Hz

| viergestrichenes H

| h4

| 3951 Hz

| fünfgestrichenes C

| c5

| 4186 Hz

| |

Andere Schreibweisen

| Ton | wird auch geschrieben als | Anmerkung | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| c1 | c’ |

daher die Benennung als eingestrichenes C, zweigestrichenes C usw. Analog für alle Töne der Tonleiter | ||||||||

| c2 | c’’ | |||||||||

| c3 | c’’’ | |||||||||

| c4 | c’’’’ | |||||||||

| c5 | c’’’’’ | |||||||||

| cis | des | Gilt unabhängig von Groß-| dis

| es

| fis

| ges

| gis

| as

| b

| ais

| |

Abweichungen

- Von allen obigen Zahlen ist nur a1 = 440 Hz festgelegt; die anderen ergeben sich durch die Frequenzverhältnisse in der Tonleiter. Dieser Bezugspunkt a1 heißt Kammerton. Er wurde 1939 international genormt, aber viele Orchester scheren sich nicht darum und nehmen für a1 ein paar Hertz mehr, weil dann der Klang der Saiteninstrumente „glänzender“ ist. In früheren Jahrhunderten war der Kammerton tendenziell niedriger, aber in einer größeren Bandbreite anzutreffen als heute.[1]

- Reale Saiten haben als Obertöne nicht exakt das Doppelte, Dreifache usw. der Grundfrequenz. Deswegen werden insbesondere Klaviere nicht exakt nach obiger Frequenztabelle gestimmt. Stattdessen werden die Frequenzen „gestreckt“, sodass sie mit den vom Instrument produzierten Obertönen übereinstimmen.

- Gitarre, Kontrabass und einige andere Instrumente spielen eine Oktave tiefer als angegeben.

- Sänger und Spieler mancher Instrumente können die exakten Frequenzverhältnisse anstatt obiger gleichmäßiger Tonleiter verwenden. Dadurch entsteht ein reinerer Klang. Die gleichmäßige Tonleiter ist hingegen ein guter und heute üblicher Kompromiss für ein Klavier.

Größenordnungen

| Ton(bereich) | Frequenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16 Hz | tiefster Pedalton einer Orgel – erscheint uns nur noch als vibrierendes Brummen[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||

A2-| 28– | Klavier – Die tiefsten und höchsten Töne werden jedoch kaum verwendet; insgesamt nur 80 der 84 Tasten.[3]

| H2- | 31– | Harfe[4]

| E- | 87– | Bass

| Stimmlagen beim Singen[5]

| G- | 98– | Bariton

| B- | 117– | Tenor

| f- | 175– | Alt

| gis- | 208– | Mezzosopran

| c1- | 262– | Sopran

| h- | 247– | Flöte[6]

| a4

| 3520 Hz

|

| hohe Töne der Pikkoloflöte – wirken auf uns schrill und zum Teil schon schmerzhaft. Noch höhere Töne werden in der Musik kaum genutzt.[7] | ||||

Weiter

Weblinks

- Wikipedia: Frequenzen der gleichstufigen Stimmung – mit Bezeichnungen in anderssprachigen Ländern

Quellen

| [1] |

|

| [2] | Wieland Ziegenrücker: Allgemeine Musiklehre. mit Fragen und Aufgaben zur Selbstkontrolle. München: Goldmann, 7. Aufl. 1984 (Original 1977), S. 13 |

| [3] | Kurt Pahlen: Musik hören, Musik verstehen. Eine Plauderei mit dem Musikliebhaber. Zürich: Schweizer Verlagshaus AG, 1976, S. 86 |

| [4] | Werner Neumann (Hrsg.): Katechismus der Musik. Als Neubearbeitung und Erweiterung des gleichnamigen Werkes von J. C. Lobe. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1975 (1.? Aufl. 1950), S. 98 |

| [5] | Werner Neumann (Hrsg.): Katechismus der Musik. Als Neubearbeitung und Erweiterung des gleichnamigen Werkes von J. C. Lobe. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1975 (1.? Aufl. 1950), S. 95f. |

| [6] | Werner Neumann (Hrsg.): Katechismus der Musik. Als Neubearbeitung und Erweiterung des gleichnamigen Werkes von J. C. Lobe. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1975 (1.? Aufl. 1950), S. 101 |

| [7] | Wieland Ziegenrücker: Allgemeine Musiklehre. mit Fragen und Aufgaben zur Selbstkontrolle. München: Goldmann, 7. Aufl. 1984 (Original 1977), S. 13 |